Abolição, 135 anos: os ex-escravizados que voltaram para a África e fundaram comunidade que segue tradições brasileiras

- Julia Braun

- Da BBC Brasil em Londres

- 12 maio 2023

O 13 de maio entrou para a história do Brasil como o dia em que a Lei Áurea foi assinada. O ano era 1888 - ou seja, há exatos 135 anos - e, no papel, foi decretado: "É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil".

Mas antes mesmo da assinatura do documento, milhares de homens e mulheres arrancados à força de suas terras natais começaram um processo pouco conhecido de retorno às suas origens.

Ao todo, estima-se que entre 3 mil e 8 mil afro-brasileiros tenham retornado ao continente africano durante o século XIX.

Eles implantaram o único exemplo, até então, de cultura brasileira exportada no mundo em comunidades na costa da África Ocidental, em territórios que hoje são chamados de Benin, Togo, Nigéria e Gana.

Neste último, os retornados ficaram conhecidos como Tabom por se comunicarem em português e usarem com frequência a frase "tá bom".

"Há duas versões para esse nome", explica a historiadora Monica Lima e Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

"A primeira é que como muitos deles não falavam bem a língua local, respondiam 'tá bom' para tudo que não entendiam. Já a segunda é que o 'tá bom' era usado com frequência como uma saudação, uma forma de saber se a outra pessoa estava bem."

A comunidade que floresceu nos arredores do que é hoje a capital Acra ainda existe.

Apesar de pouco numerosas, algumas famílias ainda carregam sobrenomes luso-brasileiros e realizam cerimônias com danças que misturam a tradição local à brasileira.

Além disso, também é possível encontrar pratos típicos brasileiros, como a feijoada, sendo servidos em encontros da comunidade.

O retorno

Historiadores se baseiam em alguns poucos documentos da época e principalmente na história oral para reconstruir a história dos retornados.

Considera-se que os primeiros brasileiros a chegar à área da Costa Ocidental da África desembarcaram antes da década de 1830 e eram traficantes de escravos ou pessoas próximas.

Grupo de brasileiros de descendência africana no convés de um navio a caminho da África Ocidental

"Mas a partir da década de 1830 muitos retornos passaram a ter relação com as rebeliões e insurgências que aconteciam no Brasil, em especial a Revolta dos Malês em Salvador, na Bahia", explica Monica Lima e Souza.

Segundo a historiadora, muitos dos escravizados libertos passaram a ser vigiados e perseguidos após esses movimentos e viram o retorno à África como uma alternativa. Muitos dos envolvidos também foram deportados à força.

É neste contexto que alguns historiadores incluem a chegada a Acra, nas primeiras décadas do século XIX, de um pequeno grupo de escravizados que conquistou sua liberdade em território brasileiro e viajou de navio a Gana.

Posteriormente, a partir da década de 1850, uma nova leva de pessoas, motivadas principalmente pelo fim do tráfico de escravizados no Brasil, passou a retornar à África. "O objetivo principal delas era promover uma atividade comercial livre e combater o tráfico atlântico ou interno que ainda acontecia", diz Souza.

Há notícias ainda de um grupo significativo de retornados que chegou a Gana vindo da Nigéria em um barco oferecido pelo governo inglês.

A viagem supostamente deveria ser apenas para visita, mas eles foram tão bem recebidos pelos chefes das comunidades locais que resolveram ficar.

Vida em Gana

A historiadora da UFRJ explica que muitos dos escravizados que decidiram deixar o Brasil eram nascidos na África que, após terem seus laços com suas comunidades originais cortados à força, acabaram se familiarizando mais com a cultura brasileira e o português do que com suas próprias tradições.

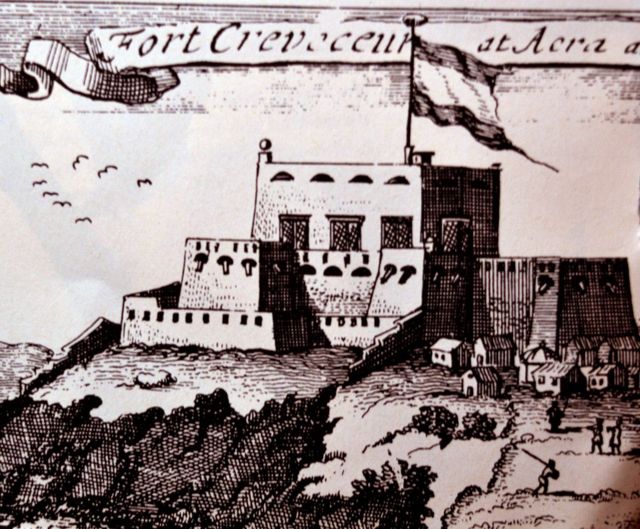

Após conquistarem sua liberdade e um certo conforto financeiro, decidiram voltar em busca de oportunidades na área comercial. "No litoral da região que hoje é Acra existiam três grandes fortes - um holandês, outro britânico e outro dinamarquês - e em torno deles se desenvolveu a ocupação", explica.

Antes da abolição do tráfico, os fortes eram usados pelos europeus para comércio de ouro e escravizados.

"Quem retornava eram os libertos com condições financeiras melhores, seja porque conseguiram reunir dinheiro por meio do seu trabalho ou porque a família ou conhecidos bancavam a viagem", diz Souza.

Segundo a professora, os custos da travessia eram altos e incluíam não só a passagem de navio como contratos para alimentação e segurança.

Já em solo africano, os registros dão conta de que os brasileiros foram bem recebidos pelas comunidades e pelos holandeses que controlavam a região, recebendo terras para se estabelecer.

Em seu livro Sou brasileiro: história dos tabon afro-brasileiros em Acra, Gana, os autores Alcione Meira Amos e Ebenezer Ayesu afirmam que alguns dos afro-brasileiros ainda chegaram com habilidades profissionais e dinheiro, recursos que eram bem recebidos pela população local.

"Entre eles, de acordo com documentos encontrados, havia pedreiros, carpinteiros, alfaiates, ferreiros, ourives, escavadores de poços de água potável e famílias com habilidades no cultivo agrícola", diz a obra.

Ilustração mostra Forte Ussher em Acra, Gana, construído pelos holandeses em 1649

Ainda segundo os historiadores, a comunidade de casas dos recém-chegados cresceu rapidamente e passou a contrastar com as residências da população local - enquanto os afro-brasileiros edificaram os prédios com pedra, como haviam aprendido no Brasil, os locais cobriam suas moradias com sapé.

"Especialmente os retornados que chegam da década de 1980 em diante tinham uma visão sobre suas próprias comunidades muito baseada na ideia de que eles eram mais ocidentalizados, mais educados e até mais brancos", diz Monica Lima e Souza.

E apesar de terem vivido alguns anos no Brasil, muitos dos primeiros Tabom a chegarem em Gana eram muçulmanos. Mas segundo os registros, a grande maioria logo se converteu ao Cristianismo, em especial ao Anglicanismo e ao Metodismo, devido à influência europeia na região.

Os Tabom e a escravidão

Mas mesmo após o fim do tráfico e apesar de suas origens, muitos Tabom ainda mantiveram uma relação com a escravidão após deixarem o Brasil e, além de manterem escravizados em casa, atuavam no comércio.

Segundo conta em alguns livors de história, em 1845, o governador dinamarquês Edward Carstensen reportou que "a Acra holandesa tem sido há algum tempo o centro de comerciantes de escravos, especialmente os negros brasileiros emigrados".

O governador Carstensen continuou afirmando que, três meses antes, um desses traficantes brasileiros tinha sido preso no interior do país conduzindo dois escravos para a costa para serem vendidos.

Quase vinte anos depois, em 1864, era ainda relatado que os afro-brasileiros de Acra estavam controlando "um florescente comércio de escravos do território Ewe para Acra".

Farol de Jamestown, em Acra: maior parte dos descendentes dos retornados de Gana vive na região

No entanto, em Gana e na África Ocidental em geral, a escravatura naquele momento diferia em natureza daquela que existiu no Brasil e nos Estados Unidos. Os escravizados eram considerados parte da família e do clã de seus captores e por isso poderiam até mesmo chegar a ocupar uma posição de autoridade.

"Regras sociais e costumes [...] protegiam muito da dignidade do escravo [...] escravidão nativa em Gana não era [racial]", define Akosua Perbi, professora de história na Universidade de Gana e estudiosa do tema.

A comunidade hoje

Brazil House: primeira casa que abrigou os Tabom em Acra

Não há uma estimativa oficial do total de descendentes do povo Tabom que ainda vivem hoje em Gana, uma vez que não existe um censo específico para isso, mas especula-se que a comunidade esteja em torno de 5 mil pessoas.

Eles estão organizados como sempre estiveram desde o seu retorno à África, com um sistema de chefia tradicional equivalente ao do Gana, com um Mantse (chefe ou rei). O Mantse Nii Azumah V é o atual líder da comunidade.

Mas segundo historiadores que se debruçaram sobre o tema, diferente da experiência dos ex-escravizados que retornaram para o Benin ou Nigéria, os Tabom de Gana não possuem mais uma forte influência da cultura brasileira.

O presidente Lula se encontrou com descendentes de brasileiros escravizados em Acra em 2005

Nem todos mantêm uma ligação com as tradições brasileiras, sabem detalhes de sua ascendência ou sabem falar português. Ainda é possível escutar trechos de música na língua, mas segundo pesquisadores que estudam as comunidades seus integrantes na maioria das vezes não sabem o que as palavras significam.

Para Alcione Meira Amos e Ebenezer Ayesu, essa perda da identidade "pode estar relacionada ao fato de que alguns dos imigrantes muçulmanos que chegaram da Bahia a Acra nas décadas iniciais do século XIX, não tenham ficado no Brasil por muito tempo".

Além disso, segundo os autores, os Tabom acabaram se fundindo de forma mais intensa com a comunidade local acabaram, por vezes, deixando de lado a cultura que haviam trazido do Brasil.

Ainda assim, muitos de seus descendentes ainda vivem em uma área que fica de frente para o mar e próxima ao antigo porto de Acra chamada Jamestown.

Lá há uma rua chamada Brazil Lane, onde está localizada a primeira casa que abrigou os Tabon, a Brazil House, e que hoje funciona também como museu e acervo.